目次

Vray Sunとは

今回はVray Sunについて取り上げたいと思います。

そこまで難しい内容ではないですが、

建築CGパースを作るうえで必要な最低限の知識を

解説していきたいと思います。

まず、Vray Sunはライトの一種です。

ライトの種類ですが、通常のライトとは異なります。

Vray Sunで通常のライトを作ることはできません。

単純に”太陽”として使用します。

一言に太陽でも、昼景や夕景、角度や太陽の明るさなど

知っておきたい知識は多岐に渡ります。

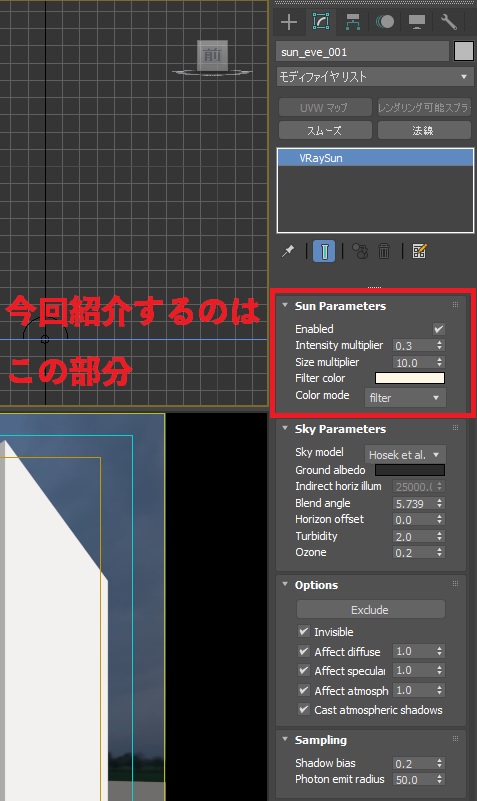

その中でも、この記事で書く内容はSun parametersです。

Vray Sunを説明する前の知識

Vray sunを説明する前に知っておかなければならないことが1点あります。

それは、”Vray Sunは角度・位置によって、光の強さ・色が変わる”ということです。

Vray Sunは、太陽高度が高ければ高いほど、明るさが強くなり、光の色(色温度)が青白くなります。

一方で、太陽が低ければ低いほど(地平線に近い)、明るさが弱くなり、光の色が黄色くなります。

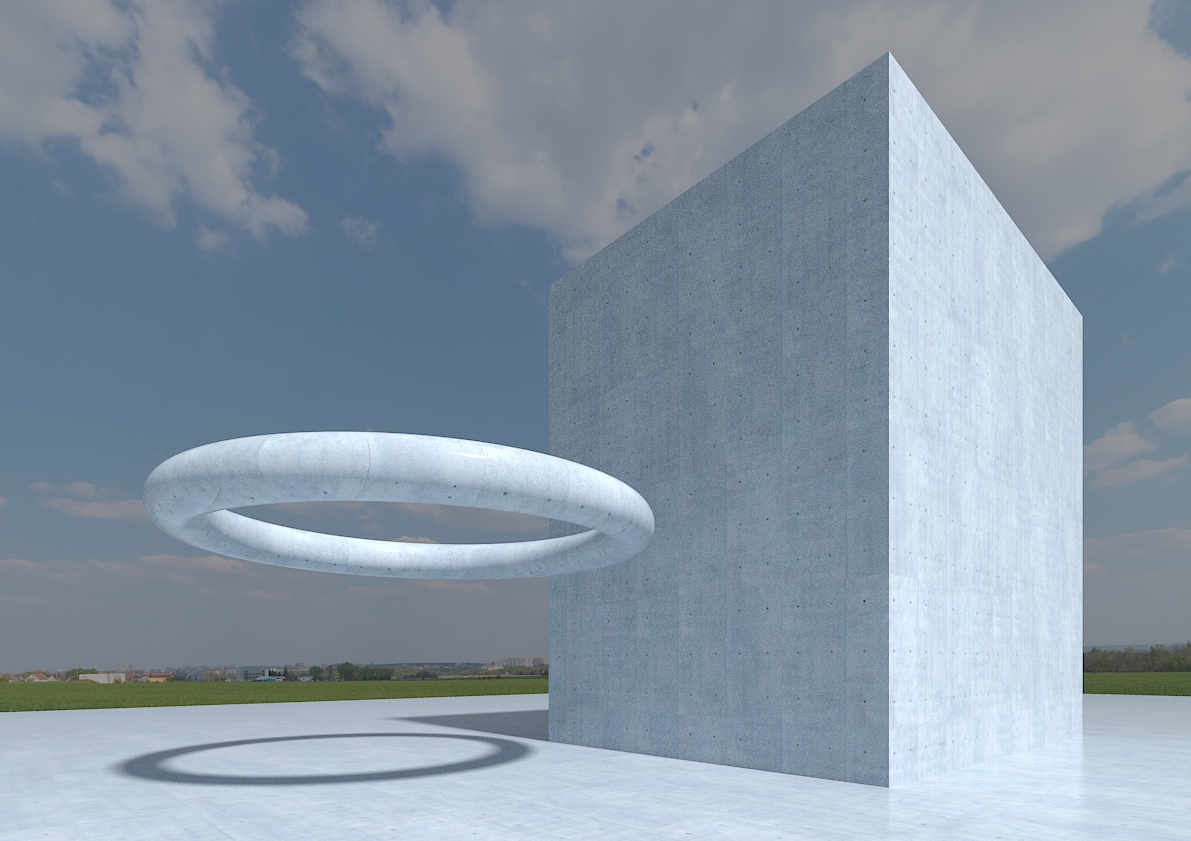

これを知っていないと、昼景なのに太陽高度が低かったりしてしまうので、気を付けましょう。(図-1)

Vray Sunの機能 – Sun Parameters –

Sun Parametersは、図-1の内容です。

まずは、機能紹介です。

・enable

太陽をonにするかoffにするかです。太陽がレイヤー部分で表示されていても

このチェックを外すことで、太陽を無効にできます。

・intensity multiplier

太陽の強さを表しています。デフォルトは1ですが、

1は強すぎるので、1より下げて調整します。

・size multiplier

太陽の大きさを表しています。

実際の太陽の大きさも表しますが、太陽を大きくすることによって、

影のぼかし具合も変化します。

・filter color

単純に太陽の光の色を調整します。(極端な色調整はお勧めしません。若干色を付ける程度)

・color mode

-filter : 一般的に太陽の色を調整する(デフォルト)

-direct : 太陽の位置による”光りの色が変わる効果”と”明るさ効果”がなくなる。

光の強さとfilter colorの色で太陽の色と明るさを調整する

-override : 太陽の位置による”光の色が変わる効果”だけがなくなる

filter colorで太陽の色を調整する

Intensity multiplier

Intensity multiplierは、太陽の強さを表します。

デフォルトが1になっていますが、1だと太陽の強さがとても強すぎるので、

基本的には1より下げて調整します。

海外のチュートリアルや、文献による解説では、Intensity multiplierを0.01~0.05で設定したり、

デフォルトの1のままで設定したりしています。

このブログでは、筆者独自の方法で解説しますが、

基本的には、正解はないと思っていただいたほうがいいかと思います。

筆者は物理的に正しい表現を求めています。

よって、太陽も物理的正しい明るさを計測して、それに基づいて太陽の強さを設定します。

太陽の強さを計測するVray light meterというツールがあるので、

それを活用してまずはVray sunの強さを計測します。

その計測値が、概ね下記の表のようになることで、物理的に正しい明るさとして判断します。

■特に明るい日(薄曇り、雲の多い晴天):50,000lx

■明るい日:30,000lx

■普通の日(標準の状態):15,000lx

■暗い日(最低の状態):5,000lx

■非常に暗い日(雷雲、降雪中):2,000lx

■快晴の青空:10,000lx

この指標に基づいて太陽の強さを設定することで

できる限り物理的に正しい太陽の強さに近づけていきます。

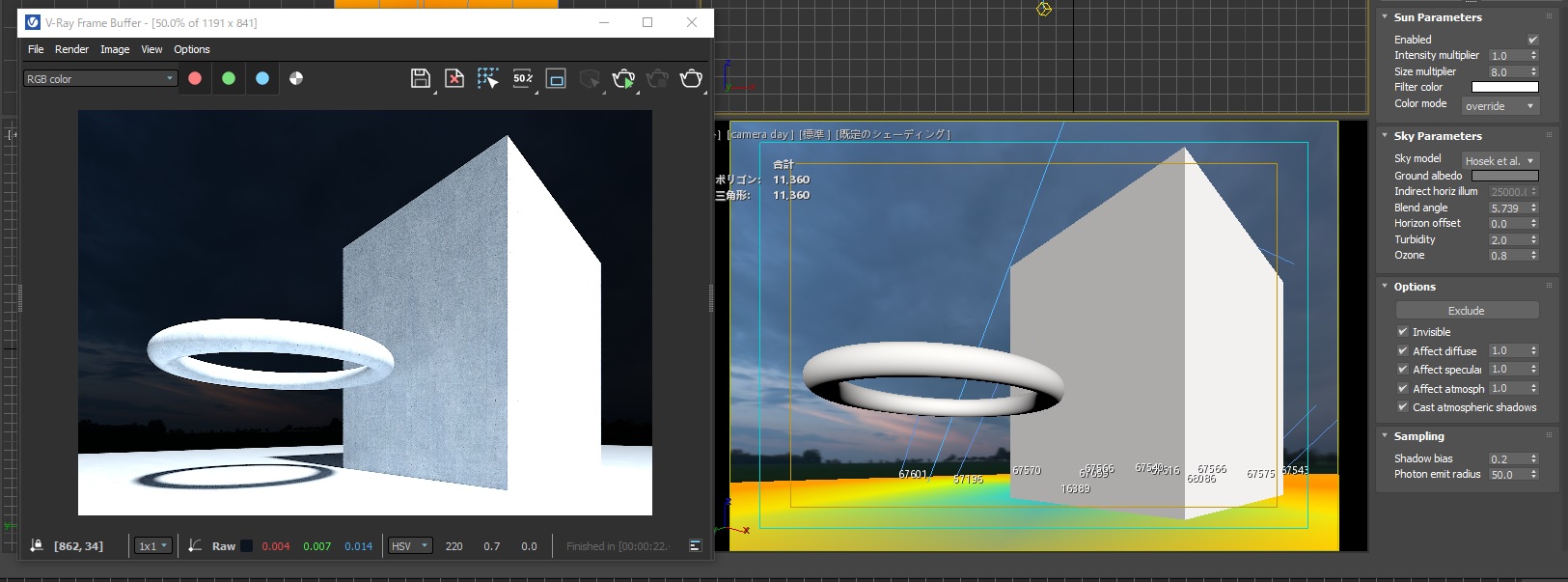

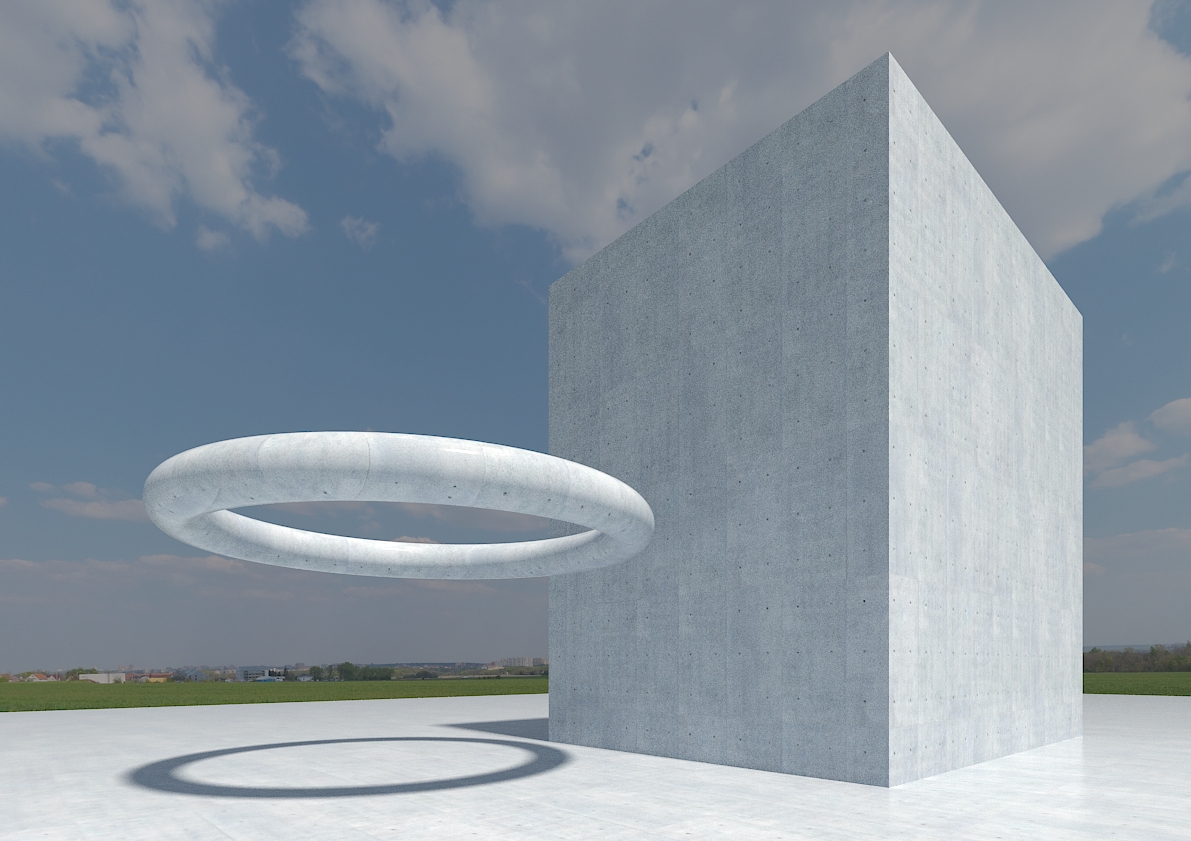

まずは、Vray sunのintensity multiplier=1で設定したときの照度(lx)を見てみましょう(図-2)

図-2の状態だと、照度(lx)が67,000lxもあります。

”特に明るい日”の状態よりもとても明るく、実際にレンダリングしてみると(図-2の左)

かなり白飛びしているのがわかります。

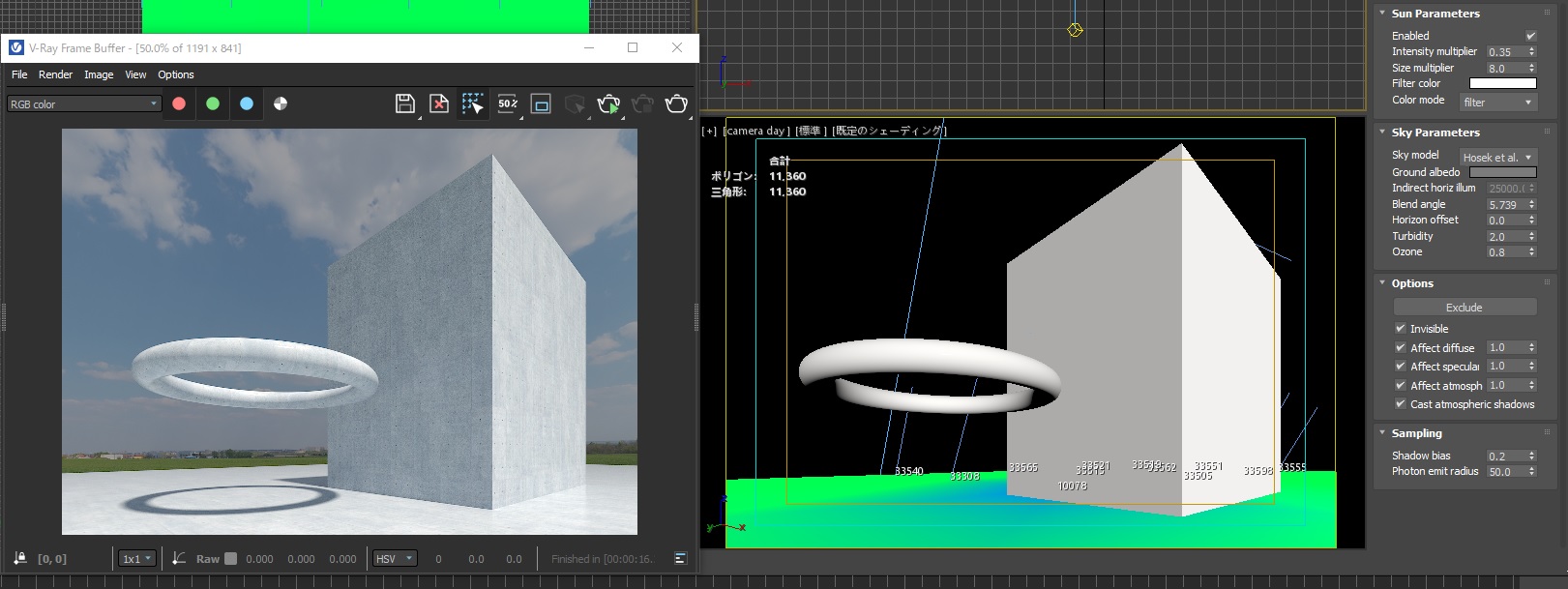

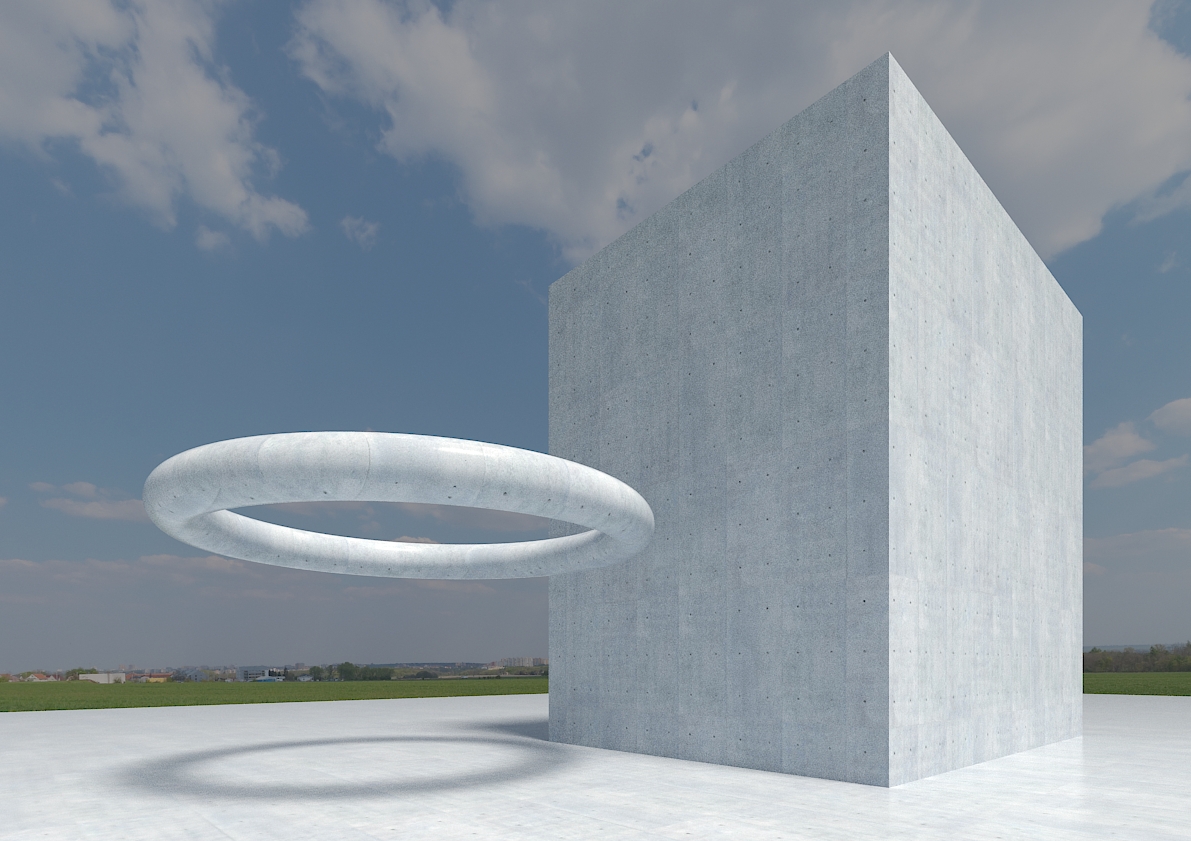

一方で、Vray sunのintensity multiplier=0.35に設定したときの照度(lx)を見てみましょう(図-3)

図-3の状態だと、照度(lx)が32,000lxになりました。

明るい日ぐらいの状態になって、レンダリング結果も良好です。

このような形で、照度計算と、実際の屋外の指標に基づいて太陽の強さを設定していくと

物理的に正しいレンダリングに近づいていくと思います。

size multiplier

size multiplierは”太陽の大きさ”を調整します。

太陽の光源を見えるように設定していた場合、

この数値を調整することによって、太陽の大きさが変わります。

数値を大きくすればするほど、太陽が大きくなり、

数値を小さくすればするほど、太陽が小さくなります。

このsize multiplierで重要なことは太陽の大きさではなく、”影のぼかし具合”です。

数値を大きくすればするほど、影のエッジがシャープになり

数値を小さくすればするほど、影のエッジがぼけていきます。

昼のシーンと夕景のシーンでは、影のエッジの見え方が異なります。

影のエッジを調整したい場合に、size multiplierを使うということを覚えておきましょう。

ちなみに、この影のぼかし具合は、太陽に限らす、ライトについても同じことです。

光源の大きさが大きいほど、影はぼけます。

これを意識するだけで、照明の考え方も変わってきます。

影のぼけ具合を比較したのが図-4です。

Vray light meterについて

vray light meterは光を計測する一つのツールです。

光の計測方法は他にもありますが、今回はvray light meterの作り方と使い方を紹介します。

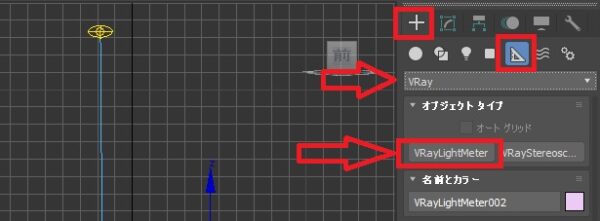

コマンドパネルの「作成」→「ヘルパー」→プルダウンから「Vray」を選択して、

右側のVray light meterを選択します。(図-5)

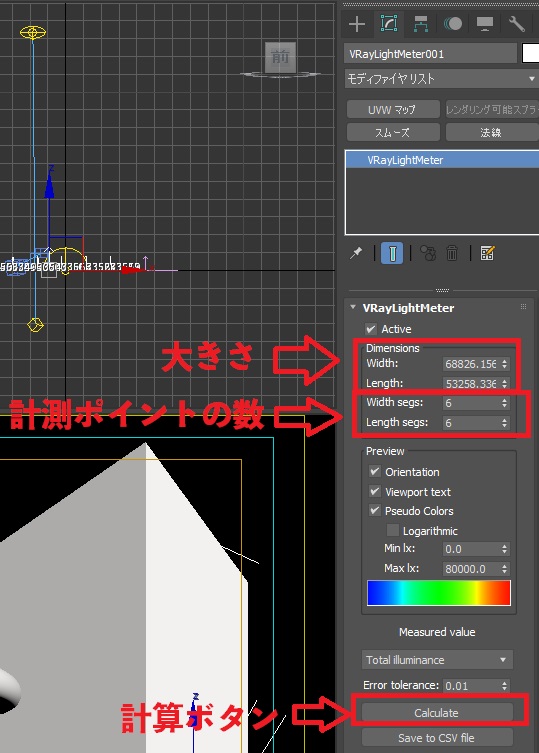

平面を作成する時と同じ要領で作成し、width segsとlength segsで、計測ポイントの数を調整します。

できたら、calculateボタンを押せば、そこの面の照度を計算してくれます。(図-6)

まとめ

今回は、Vray sunの基本的なことについて解説しました。

筆者の太陽の強さの考え方についても少しは理解していただけたかと思います。

正解がない分、何を信用して設定していいかわからないものですが、

”物理的に正しい”を信用して進めていくと、間違った設定がなくなっていくかと思います。

filter colorについては、今回は説明だけしましたが、

これは少し理解が難しいないようなので、別の記事で書きたいと思います。

今は”太陽の色が変更できる”程度で覚えてもらって問題ありません。

ただ、使用することはあまりお勧めはしません。

今回の記事で筆者自身Vray Sunの理解を大幅に深めることができました。

記事を書くことによって、自分自身の成長にもつながっていますが、

自分の持てる知識をこのブログを通してみなさんにお伝えできれば幸いです。

youtube

今回の内容をyoutubeでも取り上げました。

この記事でもわかりにくかった方はyoutubeを見てもらえると

もう少し理解が深まるかもしれません!?

動画撮影はへたくそなので、申し訳ございません。

よければチャンネル登録もお願いします。